再起動し、音量を確認したら「ミュート」になっていた。

「ミュート」を切ったら一瞬音が出たが?

何か再生にCPUパワーが追いついていないっぽい。

Windowsならもっと非力なマシンでも再生可能なのに。

色は「編集」「設定」メニューで色のバランスを弄ったら出るようになった。

色々試行錯誤していく中で、デスクトップを右クリックして「背景の変更」から「視角効果」タブで「通常効果」を選択するとNVIDIAのドライバーがインストールされた。

これで再起動してみると色が綺麗に表示されるようになった。

っが、CPUパワーがまだ追いつかないみたい。

どうしよ。

諦めかけてUbuntu完全ガイドを読み進めて行くと動画再生にはVLCが良いとか。

確かにWindowsでもVLCは軽かったな・・・。

試しにインストール。

「アプリケーション」メニューで「ubuntuソフトウエアセンター」「サウンドとビデオ」からVLCを検索。

VLC media playerを選択してインストール。

DVDアイコンを右クリックして「別のアプリで開く」「VLC media player」

おぉー、音も動きもなめらか。やった!!

最初からVLC入れときゃ良かったのか?

次にインストールする時はまずVLCを入れてから、必要に応じて今回の手順を遡ってやってみよ。

とりあえず、これでネットとCD再生、DVD再生が出来たので普段使うPCとしては充分だな。

思ったより軽いという印象はないが、懸念していたハードの認識なんかはスムーズ。

人気があるのも頷ける。

自分は自宅ではGmailしか使わないがメールもThunderbirdを入れれば簡単に使えそう。

FirefoxみたいにVLCが最初から入っていてDVDが見れたら素人でもOKって感じ。

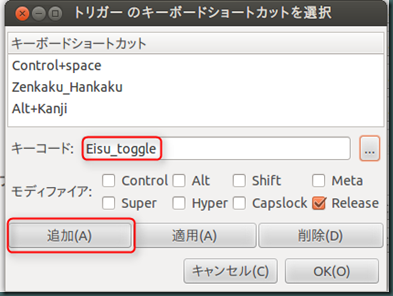

(IMEはいまいちだな・・・。GoogleのIMEが使いたい。)